首次发现:该病毒于1952年在坦桑尼亚被首次发现,因患者关节剧痛而得名。“基孔肯雅”(Chikungunya)一词源于坦桑尼亚南部的土语,意思是“令人弯腰屈背”。

全球流行情况:截至2024年12月,全球已有119个国家和地区报告了基孔肯雅热的本地传播。高风险区域包括美洲(48国)、非洲(33国)、东南亚(10国)、西太平洋(20国)。

我国流行情况:我国于2008年首次发现输入性病例,曾在广东和云南等地引发本地疫情,但尚未形成稳定的疫源地。2025年7月,广东佛山报告了因输入病例导致的本地疫情。

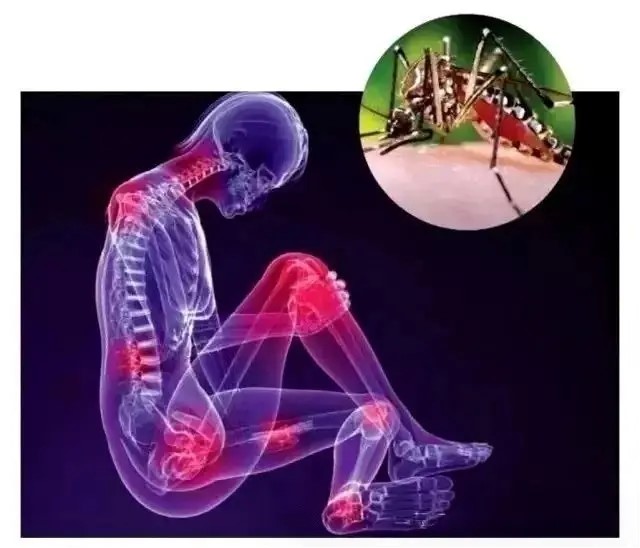

1.基孔肯雅热的临床症状有哪些?

基孔肯雅热的潜伏期一般为1-12天,多为3-7天。患者会突然出现发热、皮疹和关节疼痛:

发热:通常持续1-7天,可伴有寒颤、头痛、背痛、全身肌肉疼痛、恶心、呕吐等。

皮疹:多出现在发病后第2-5天。半数以上病例在躯干、四肢伸侧、手掌和足底出现红色斑丘疹或紫癜,数天后消退,可伴脱屑。

关节疼痛:主要累及手腕、脚踝和手指/脚趾等小关节,也可影响膝、肩等大关节。腕关节受压时引发剧烈疼痛是本病的特征性表现之一。 疼痛通常1-3周缓解,但部分病例可持续数月。极少数患者可出现出血、脑炎、脊髓炎等严重并发症导致死亡。哪些区别?

2.基孔肯雅热与登革热和疟疾的区别?

登革热和疟疾症状有些相似,常被混淆。基孔肯雅热和登革热都是通过伊蚊传播的病毒性疾病,而疟疾是通过按蚊传播的疟原虫感染性疾病。主要区别在于:基孔肯雅热“痛得更久”,登革热“危险更大”。登革热的危险在于其重症可能导致严重出血或休克甚至死亡;而基孔肯雅热虽然较少危及生命,但其标志性的关节剧痛往往持续更久。

3.如何诊断基孔肯雅热?

若患者在发病前12天内,曾前往基孔肯雅热流行区,或其居住(工作)场所周围有本病发生,且伴有急性发热伴多关节疼痛的患者,医生应考虑基孔肯雅病毒感染的可能,确诊需经实验室检测,主要通过在患者血液样本中培养分离到病毒、检测到特异性抗体和病毒核酸等方法诊断。

4.如何治疗基孔肯雅热?

目前,针对基孔肯雅热,尚无特效抗病毒药物,治疗以对症治疗为主,具体措施包括:

缓解症状: 发热和疼痛可使用对乙酰氨基酚缓解。需特别注意: 由于基孔肯雅热和登革热症状非常类似,若不能排除登革热,必须禁用阿司匹林或其他非甾体抗炎药(如布洛芬),以减少出血风险。

液体补充: 积极预防脱水,可口服补液盐,必要时也可静脉补液。

隔离防护:患者发病后7天内需做好防蚊措施,如使用蚊帐、纱门纱窗,使用驱蚊剂,避免蚊子再次叮咬后传播给他人。

注意:绝大多数患者经过治疗,2-3周可以康复,伴有慢性关节痛等症状的患者需接受康复训练,重症病例需住院观察(尤其婴幼儿、老年人和慢性病患者)。

5.基孔肯雅热的预防措施有哪些?

7月23日,国家卫生健康委举行新闻发布会。中国疾控中心研究员段蕾蕾表示,基孔肯雅热可防可控可治,主要通过伊蚊叮咬传播,没有人传人迹象。

蚊子是基孔肯雅热传播的关键,因此,防住蚊子、清理它们的孳生地至关重要。

(1)环境清理(防蚊)

清理积水:建议每周彻底清理家中及周边各类积水。

翻盆倒罐:彻底清空、倒置或妥善遮盖闲置的盆、罐、轮胎等容器。

清淤疏堵:清理房前屋后沟渠、天台排水槽淤塞,保持水流畅通。

勤换勤洗:家中水养植物每周至少彻底换水一次,并清洗容器内壁和植物根部。宠物饮水碗、接水盘等同样需勤换勤洗。

严密加盖:必须使用的储水容器(如水缸、水池)务必严密加盖或投放安全的灭蚊缓释剂。

垃圾管理:妥善处理垃圾,特别是废弃的瓶、罐、塑料袋、一次性饭盒等,避免其成为小型积水容器。

(2)控制蚊虫滋生(灭蚊)

户外灭蚊:在蚊虫活动频繁的区域,定期喷洒杀虫剂(如菊酯类等),杀灭成蚊和幼虫。

室内灭蚊:使用合格的杀虫气雾剂、蚊香液、盘香等减少蚊虫叮咬。

(3)个人防护

穿衣防护: 在清晨和傍晚(伊蚊活跃高峰期)进行户外活动时,穿浅色长衣长裤,减少皮肤暴露。

使用驱避剂:在暴露的皮肤及衣物上足量喷涂含有效成分(如避蚊胺、派卡瑞丁等)的驱蚊剂。

物理阻隔:在家里安装纱门纱窗,睡觉使用蚊帐。

避高危环境:不在草丛、竹林、积水等蚊虫栖息地附近长时间停留。

大家不必过于担心,日常的生活接触,比如一起吃饭、交谈、以及咳嗽打喷嚏等,并不会传播基孔肯雅热!

6.出现症状怎么办?

▶立即就医:告知医生旅居史和蚊虫叮咬史,避免自行用药;

▶防蚊隔离:发病后7天内需隔离防蚊,避免传染他人;

▶环境消毒:患者衣物、蚊帐需用含氯消毒剂浸泡清洗。